La nuova architettura difensiva: il caso Europa e dell’Italia

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l’Europa ha dovuto rivedere, e sta rivedendo, la sua architettura difensiva. Come già noto, dopo il 24 febbraio 2022 la Francia si è impegnata da subito a dare una centralità all’Europa in modo tale da permettere all’UE di avere una sua autonomia strategica a più livelli. Un passaggio importante dell’anno scorso è stata la Conferenza di Versailles, dove si è discusso di difesa, dell’industria militare e di una politica comune su questi temi. Un elemento strategico sarebbe senz’altro “l’esercito europeo” il quale garantirebbe al vecchio continente un’autonomia capace di farlo essere un attore protagonista sulla scena internazionale. Ma il persistere di divisioni sulle minacce da affrontare non permettono di avere unitarietà ed un’idea comune su come gestire la difesa a livello europeo.

Politica di difesa europea

La visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev nel giugno scorso ha rappresentato un passaggio importante dove è stato segnato il pluralismo e l’unitarietà nelle relazioni tra i Paesi più importati dell’Unione e l’Ucraina. Anche se, a ben vedere, all’interno dell’UE le divisioni rimangono, in particolare sulla politica di difesa e difesa estera delle istituzioni comunitarie che non trova ancora una voce unica.

Bruxelles dopo l’annessione della Crimea aveva già avviato programmi per promuovere l’integrazione dei Paesi membri a livello di difesa come il programma “Cooperazione Strutturata Permanente”, il “Fondo Europeo per la Difesa” e un comando unico per le missioni congiunte denominato MPCC (Military Planning and Conduct Capability). Nel marzo del 2022, inoltre, le istituzioni Ue hanno adottato “La Bussola Strategica” la quale fornisce maggiori orientamenti e una visione comune per gli sforzi dell’UE in materia di sicurezza e difesa nei prossimi 5-10 anni. Uno degli obiettivi principali è la creazione di un corpo di 5 mila uomini per le operazioni d’intervento rapido. Tuttavia l’Unione Europea non è ancora del tutto autonoma sulla difesa e sulla politica estera.

Autonomia strategica molto particolare

L’autonomia strategica prevede che ci sia una sola voce a determinare le priorità e le cose da fare. L’UE non è ancora un geo-polo, né tantomeno una federazione di stati ma è un’alleanza politico-economica che vede 27 Paesi confrontarsi su diversi temi. Per quanto riguarda difesa e politica estera, l’UE non ha la competenza perché sono materie che trattano direttamente i singoli stati. Fin quando i Paesi membri non cederanno parte della loro sovranità, le istituzioni europee rimarranno ancora in balia di definire il fine di un’Europa unita.

L’esempio della guerra in Ucraina è sufficiente per determinare la difficoltà dei Paesi membri a definire una minaccia comune, come il caso dell’Ungheria, che si astiene sempre dal condannare l’aggressione russa in ambito europeo e non ha mai preso parte alle sanzioni. Inoltre l’assenza di linee chiare sulle minacce da affrontare include anche una scarsa capacità di risposta. Per i Paesi nord orientali è la Russia la priorità da affrontare, mentre i Paesi dell’area sud-occidentale hanno come priorità l’immigrazione, l’instabilità del Nord Africa ed in Medio Oriente, ed infine il terrorismo.

Ad aprile l’UE e USA hanno raggiunto un accordo per rafforzare la cooperazione transatlantica nel campo logistico ed informativo militare con limiti sulla questione dell’autonomia strategica di Bruxelles nei confronti di Washington. Tema molto caro alla Francia che spesso è stato utilizzato da Macron per esprimere posizioni più indipendenti da quelle americane e di provvedere autonomamente alla propria difesa nel caso in cui gli USA o la NATO siano impossibilitati a farlo. Il recente accordo tra EDA (European Defence Agency) e USA (Pentagono) sembra comunque un controsenso perché l’UE, in assenza di un esercito comune, ha bisogno del sostegno americano. Il Pentagono, inoltre, avrà anche una voce in capitolo nel Comitato Europeo di Standardizzazione della Difesa; questa particolarità sembra dovuta anche alla luce delle diverse posizioni dei 27 sulle priorità, infatti i Paesi che ritengono Mosca come minaccia non sostengono del tutto questa ambizione europea ed intendono rafforzare il legame con la NATO (caso Polonia e incontro B9).

La difesa in Italia

Recentemente si parlato molto della leva volontaria in occasione dell’adunanza nazionale degli alpini ad Udine, dove Giorgia Meloni ha espresso che è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, in alternativa al servizio civile.

Dal secondo dopoguerra in poi vari provvedimenti legislativi hanno cambiato il servizio di leva, tuttavia la società in generale aveva un certo mal contento sull’obbligatorietà anche a causa di diversi episodi di nonnismo e omicidi verificatisi nel corso degli anni. La sospensione del servizio di leva avvenne con la legge 23 agosto 2004 n.226, la quale fissava la decadenza dell’obbligatorietà a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Per anni l’Italia stando sotto l’ombrello della NATO ha potuto godere di protezione. Oggi, forse anche per il momento storico, si richiederebbe un cambio di passo per riavvicinare le giovani generazioni alle istituzioni. Il conflitto in Ucraina sta ridisegnando le politiche di difesa di molti stati, soprattutto quelli europei, che dalla fine del secondo conflitto mondiale hanno goduto di una pace mai vista sul continente per un periodo così lungo della storia recente.

La politica estera americana, per voce dello stesso consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, deve servire la classe media, cioè unire l’azione degli USA nel mondo al benessere dei normali cittadini americani. Guardando al passato recente si nota il ritiro dall’Afghanistan ed il disimpegno in alcuni teatri caldi per concentrarsi sempre di più nel Pacifico. Questi segnali dovrebbero far prendere coscienza che adesso, per garantire sicurezza e tranquillità, c’è bisogno di uno sforzo in più in previsione di probabili scenari che hanno mutato i rapporti tra gli stati.

Il 2% del Pil

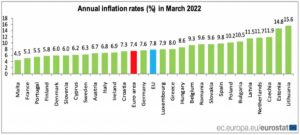

In ambito NATO già nel 2014 si era raggiunto un’intesa di spendere almeno il 2% del Pil per la difesa entro un decennio. Ora che si è giunti quasi al momento, l’alleanza atlantica chiede uno sforzo maggiore alla luce di quello che sta succedendo in Ucraina e nel resto del mondo. Alcuni Paesi stanno già ragionando su come raggiungere cifre più altre, partendo da una spesa che è già superiore alla nostra, percependo più di noi un probabile pericolo.

Attualmente Roma investe poco più dell’1 % del Pil in difesa, ma marzo di quest’anno la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il governo ad aumentare la percentuale di Pil dedicata alla Difesa predisponendo un sentiero di aumento stabile nel tempo, che garantisca un capacità di deterrenza e protezione a tutela degli interessi nazionali. Tale scelta è per assicurare la prontezza militare della NATO e per contribuire agli sforzi di difesa comune. Per tanto, la scelta di aumentare il budget militare e il possibile reintegro della leva, ma su base volontaria, potrebbe essere una scelta strategica per fare in modo che l’Italia aumenti le sue capacità difensive in un momento in qui gli equilibri internazionali stanno cambiando radicalmente la concezione di sicurezza.

Conclusioni

L’Europa per adesso ha iniziato a parlare di autonomia strategica ma nei fatti dipende ancora dallo scudo NATO (USA). Finché non si investirà sulla crescita di giovani europei con un idem sentire, Bruxelles sarà impreparata a gestire qualsiasi operazione di difesa autonomamente. Per Roma la scelta di investire di più in ambito militare può essere un’opportunità per crescere come potenza regionale, nel Mediterraneo e nel Nord Africa, ed avere una certa influenza in Europa.

0 commenti